Pierre Schoendoerffer, l’honneur comme tragédie

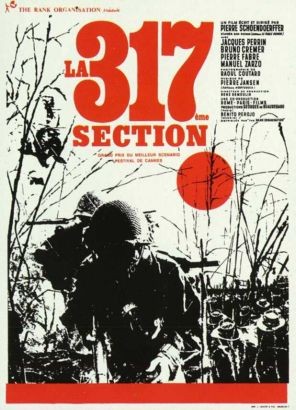

Les temps auraient-ils changé ? L’unanimité s’est faite, dans les grands médias de gauche, pour saluer la mémoire de Pierre Schoendoerffer, disparu le 14 mars dernier à l’âge de quatrevingt- trois ans. Aucune réserve, sauf une (sur laquelle nous reviendrons), sous la plume de Jean-François Rauger dans le Monde ; un hommage appuyé de Serge Kaganski, qui salue « sa discrétion médiatique, son port droit et son air sévère, signes de rectitude », dans les Inrocks ; respectueux et avisé salut d’Alain Riou qui, dans CinéObs, n’est manifestement pas du tout gêné d’admettre que Schoendoerffer « était vraiment un homme de droite » ; chapeau bas, même, dans l’Humanité… Il n’est pas jusqu’à François Hollande qui n’ait déclaré que l’auteur de la 317e Section avait « su filmer l’homme au plus près de lui-même dans des situations extrêmes, sans hésiter à mettre sa vie en jeu, pour son pays comme pour son art ». Une déclaration si bien venue que l’on aimerait savoir qui a tenu la plume du candidat socialiste !

Car enfin, et merci à Alain Riou de l’avoir rappelé, Pierre Schoendoerffer était non seulement un grand cinéaste (et aussi, ne l’oublions pas, un bel écrivain), mais encore un grand cinéaste de droite, le seul en tout cas qui puisse justifier pleinement cette appellation si peu recherchée dans sa profession… L’honneur était le thème obsessionnel et conducteur de son oeuvre, décliné non sur le mode de la leçon de morale, mais sur celui de la tragédie. Il en parlait d’ailleurs avec une extrême pudeur, et plus par soustraction que par affirmation, comme en témoignent ces propos recueillis en 2006 par Christophe Barbier : « L’honneur ? On ne sait peut-être pas ce que c’est, mais le déshonneur, tout le monde connaît, même le voyou sait quand il s’est déshonoré. »

Pierre Schoendoerffer appartenait à une génération où l’on pouvait encore croire à la vastitude du monde, aux zones blanches sur les planisphères et à la possibilité pour un jeune lecteur de Joseph Kessel ou de Joseph Peyré de se tailler un empire à la mesure de ses rêves d’épopée. Mais c’était déjà trop tard. Il assistera à Diên Biên Phu, en tant qu’opérateur du Service cinématographique des armées (SCA), à l’effondrement de l’empire français et, sans aucune espèce d’arrièrepensée politique d’ailleurs, il fera siennes la douleur, l’amertume et la mélancolie de ceux qui avaient versé leur sang pour lui. Le monde, comme l’avait pressenti Paul Morand, s’était soudainement rétréci. L’air n’y était plus respirable pour ceux qui, tels le héros d’Objectif 500 millions, n’admettaient qu’une humanité peuplée « de rois, de poètes et de capitaines ».

Il y a à cet égard quelque chose de profondément stendhalien chez Pierre Schoendoerffer, jusque dans sa manière de raconter et de filmer. Après s’être fait les dents sur quelques ouvrages mineurs, il a complètement révolutionné le cinéma avec la 317e Section (1965), tourné avec la complicité de son chef opérateur Raoul Coutard, ancien d’Indochine lui aussi et collaborateur de Jean-Luc Godard. Par la simplicité et l’extrême rigueur de son point de vue – «Mon principe était que la caméra soit un soldat invisible et anonyme, qui ne peut voir que ce qu’un soldat peut voir », dira-t-il aussi à Christophe Barbier –, par la pudeur des moyens employés, par le refus de toute espèce de rhétorique, enfin par l’identification scrupuleuse qu’il a réalisée entre ses deux acteurs, Jacques Perrin et Bruno Cremer, et ses personnages, Pierre Schoendoerffer a signé une oeuvre dont la fraîcheur novatrice reste intacte. C’est aussi la raison pour laquelle la 317e Section est peut-être le seul film de guerre qu’un militaire puisse voir sans sourire ou sans soupirer.

Curieusement, le film qu’il réalisera l’année suivante, Objectif 500 millions (1966), n’a jamais eu très bonne presse. Dans l’hommage du Monde, Jean-François Rauger le qualifie même de « film de hold-up plaisant mais anodin ». Après la 317e Section, c’est en effet l’impression qu’il avait pu superficiellement donner à l’époque. Mais lorsqu’on le revoit aujourd’hui, ce jugement n’est pas soutenable. L’histoire de cet officier perdu dans les derniers combats de l’Algérie française et qui, après trois ans passés dans les geôles de la République, tente un « gros coup » pour réinventer sa vie dans une Amérique mythique, est une pure tragédie cinématographique. Dès les premières images, le destin du héros est clairement inscrit dans cet océan de tristesse, d’intelligence et d’élégance qu’est le regard de Bruno Cremer : la conscience de l’anéantissement d’un monde de valeurs et de la vanité des utopies régénératrices ne laisse au héros d’autre issue digne de lui que la mort. C’est, selon nous, le chef-d’oeuvre de Pierre Schoendoerffer, aussi serré et aussi noir que les plus beaux films de Jean-Pierre Melville, aussi déchirant que les grands Godard des années 1960. Est-ce le film le plus profondément « de droite » de l’histoire du cinéma français ? Nous le pensons.

Pierre Schoendoerffer signera en 1967 un admirable documentaire sur la guerre du Vietnam, la Section Anderson, qui lui vaudra un oscar à Hollywood, puis il poursuivra son oeuvre cinématographique en développant les thèmes qu’il avait posés dans la 317e Section et Objectif 500 millions. Malgré la splendeur nostalgique des meilleures séquences du Crabe Tambour (1977), nous oserons dire que jamais le cinéaste ne retrouvera la même hauteur de ton et que son style connaîtra une certaine banalisation, en particulier dans le décevant Diên Biên Phu (1992). Avait-il perdu la main ? On retrouvera alors Pierre Schoendoerffer plutôt dans ses romans, en particulier l’Adieu au roi (1969) dont s’inspirera Francis Ford Coppola pour Apocalypse Now (1979) et que John Milius portera à l’écran sans génie en 1989.

Michel Marmin (Le Spectacle du Monde, avril 2012)